Cartographie des missions archéologiques françaises

Une cartographie stratégique des missions archéologiques françaises à l’étranger vient d’être rendue publique par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Ce rapport a été réalisé sur la base d’une consultation réunissant des archéologues de toutes les aires géographiques ainsi que d’autres institutions (ministère de la Culture, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, CNRS, Musée du Louvre).

Parmi les actions de coopération scientifique françaises développées par le ministère en charge des affaires étrangères, "les missions archéologiques sont sûrement l’outil le moins connu et le plus original". Pourtant, selon le ministère, "les liens étroits entre l’archéologie (discipline dont la France est l’un des inventeurs) et la diplomatie répondent à une longue tradition remontant au milieu du XIXe siècle".

C’est à ce titre que plus de 150 missions sont soutenues chaque année et déployées sur les cinq continents.

Coopération scientifique et universitaire

Ces missions, souligne le ministère, suscitent « une intense coopération scientifique et universitaire ». Elles ont notamment favorisé « la création d’un réseau de recherche international et l’intégration de chercheurs locaux dans les équipes de fouilles ». Plus largement, elles permettent aussi « des transferts de connaissances et de compétences entre partenaires, la formation des jeunes chercheurs et la mise en valeur des techniques de pointe françaises » dans le domaine archéologique.

État des lieux, bilan et perspectives

C’est après avoir organisé, fin 2018, une rencontre avec les principaux acteurs de l’archéologie française à l’étranger que le ministère en charge des affaires étrangères a souhaité dresser un bilan des acquis des missions et des collaborations bilatérales et établir une cartographie stratégique de ces missions françaises à l’étranger.

Un rapport de synthèse de ces discussions a donc été produit comme un « outil de travail opérationnel, susceptible de guider les prochaines orientations de la recherche française et de permettre de mieux coordonner le dispositif ».

Cet état des lieux a permis de formuler « une série de recommandations destinées à répondre aux évolutions profondes que traverse l’archéologie française à l’international ».

15 propositions opérationnelles, réparties selon 4 grandes recommandations, ont pour objectif de servir de « cadre aux réflexions sur les dispositifs qui régissent le financement et la tenue des missions archéologiques ». Certaines de ces propositions ciblent des zones d’interventions géographiques bien définies en termes archéologiques, en Europe, en Afrique, en Asie-Océanie, dans les Amériques. D'autres sont de portée plus générale et redéfinissent par exemple les pratiques institutionnelles, les collaborations avec les partenaires locaux, et notamment la formation.

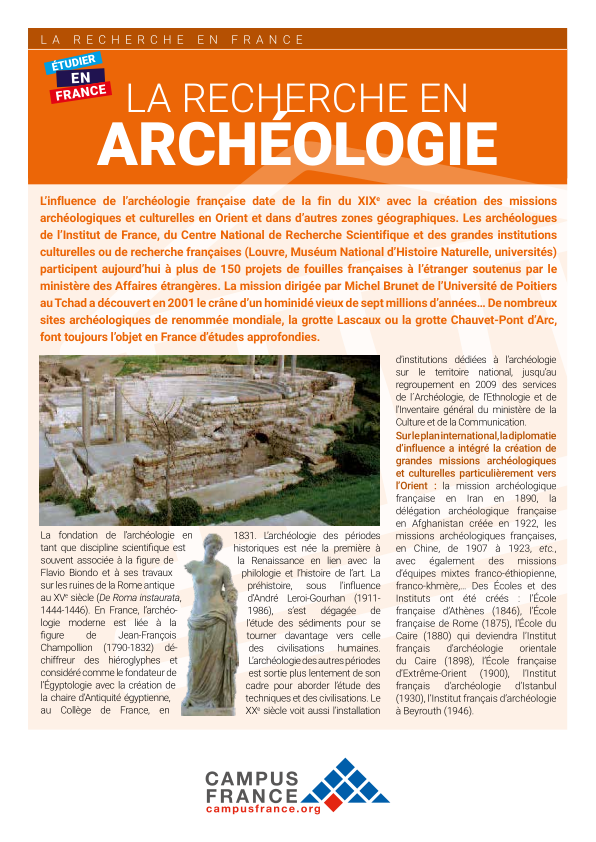

L'archéologie, une excellence de la recherche française

L’influence de l’archéologie française date de la fin du XIXe avec la création des missions archéologiques et culturelles en Orient et dans d’autres zones géographiques. Les archéologues de l’Institut de France, du Centre National de Recherche Scientifique et des grandes institutions culturelles ou de recherche françaises (Louvre, Muséum National d’Histoire Naturelle, universités) participent aujourd’hui à plus de 150 projets de fouilles françaises à l’étranger soutenus par le ministère des Affaires étrangères.

Plusieurs Instituts Français de Recherche à l'étranger mettent en œuvre des missions archéologiques, sur tous les continents, de la Préhistoire à l’Antiquité tardive.

Sur le même sujet

-

CollectionDisciplines scientifiques de la rechercheMise à jouroctobre 2018

-

CollectionGuidesMise à journovembre 2017

Actualités recommandées